(三)有關佘家守墓十七代史事考(2008年)(第5/5頁)

考訂這一史實的真偽固然重要,也是史家的責任。但是這個故事,我毋寧將它看作是一個傳奇,這對於我來說還有別一層意義,那就是看人們在不同的歷史背景下,是懷著怎樣的目的(或者是政治的,或者是其他的,或者是公眾的,或者是私人的)、怎麽樣利用這樣一個史實來編故事,這樣的故事反過來又對這些編故事的人的自身產生了什麽樣的作用和影響。張伯楨為袁崇煥修廟立碑,為的是寄托報效中華的壯志,到他的兒子張次溪這裏,已淡化成為文人尋訪古跡的追思。佘女士的呼籲之所以會在近些年引起廣泛的社會反響,會成為近年來北京人生活中一件不算小的事,則是因其對嘆息信仰缺失、理想缺失的年輕一代來說,是一種精神上的激勵。佘義士守墓的傳奇,就是這樣借助歷史影響到活人的生活,又借助活人的解讀變成了活的歷史。因為至少,如果北京歷史上真的曾有佘義士這樣重情重義的人存在過,對我們來說,也是精神上的一個慰藉。

4.張伯楨史事補記(2015年)

為佘幼芝女士和與此事有關的張先生做訪談,已經是十幾年前的事了。正當我整理這部舊作準備出版的時候,竟又不期然在電視節目中見到已經久未謀面的佘女士,盡管此次是因為仍然為袁大將軍祠等事奔忙,而與女兒發生矛盾,並訴諸媒體,我卻為她的依然健康和依然執著而高興注37。佘女士正在沿著十多年前的道路繼續前進,我本來也不擬再對這個故事加以任何探究和修改,但無意中發現的有關張伯楨的記載,在這裏卻不可不提。這便是《档案》雜志1993年第2期披露的民國著名的“認祖門”一事,文曰:

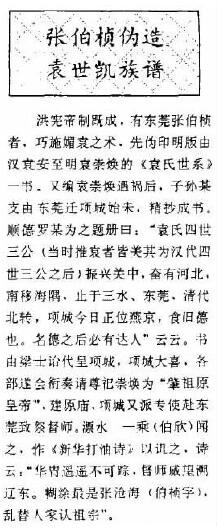

洪憲帝制既成,有東莞張伯楨者,巧施媚袁之術。先偽印明版由漢袁安至明袁崇煥的《袁氏世系》一書,又編袁崇煥遇禍後,子孫某支由東莞遷項城始末,精抄成書。順德羅某為之題冊曰:“袁氏四世三公(當時推袁者皆美其為漢代四世三公之後)振興關中,奮有河北,南移海隅,止於三水、東莞,清代北轉,項城今日正位燕京,食舊德也。名德之後必有達人”雲雲。書由梁士詒代呈項城,項城大喜,各部遂會銜奏請尊祀崇煥為“肇祖原皇帝”,建原廟,項城又派專使赴東莞致祭督師。漂水一城(伯欣)聞之,作《新華打油詩》注38以譏之,詩雲:“華胄遙遙不可蹤,督師威望溯遼東。糊塗最是張滄海(伯楨字),亂替人家認祖宗。”

《档案》雜志刊載的張柏楨“認祖門”原文

這裏指的是辛亥革命後袁世凱稱帝一事。袁世凱(1859—1916)是河南項城人,所以當時人稱他“袁項城”。清帝遜位,袁世凱成為中華民國臨時大總統。1913年當選為首任中華民國大總統,1914年頒布《中華民國約法》,1915年12月宣布自稱皇帝,改國號為中華帝國,建元洪憲,就是此文中所稱的“洪憲帝制”。此舉由於各方反對並引發護國運動,導致袁世凱在做了83天皇帝之後被迫將帝制取消。袁本人也於1916年6月因尿毒症不治而亡,張伯楨為袁“認祖”之事遂寢,然而,無論對袁世凱的榮辱功過做何評價,張伯楨此舉之荒謬和不光彩,也是難以否認的。

廣東省社會科學院研究員趙立人的文章提到“倚袁之力,張伯楨為袁崇煥刻文集,建祠廟。袁廟碑刻絕大多數為康有為撰書”。注39這一是說明張伯楨為袁崇煥刻碑立祠等行為,並不僅僅是我先前以為的崇拜英雄,或一般性的興漢那麽簡單。二是如果沒有袁世凱的支持和贊助,張伯楨也未必有如許的財力完成此舉。

而且,我在上文中提出的疑問,看來也有了答案。我注意到張伯楨之子張次溪記述佘家史事時,語氣與清人筆記一致,奇怪他為何采用清人說法而不取其父的修訂。可知張次溪對其父的《東莞袁氏族譜》系偽造,心知肚明。

還要說明的是,有關張伯楨的“認祖門”一案,我是通過在網絡上的搜索查到的,如果沒有搜索時的這一發現,我可能至今仍停留在對他崇敬英雄之舉的感慨上。這既讓我有“學無止境”之嘆,深感僅憑臆想便做出結論、發表感想,的確誤人。同時也預感到由網絡與數據庫的興起而引發的一場史學上的變革(即黃一農教授稱為“e考據”的變革)即將到來。由於口述作業所涉社會層面的廣泛性和不可預知性,將e考據作為一種研究手段引入口述史研究,就顯得尤為必要了。注40