五、守墳的“四品宗室”(第10/11頁)

定:起這墳是什麽時候?

恒:可能是50年代以後吧。我那會兒畢竟還小,說的也不那麽完全屬實,反正我所看到的、聽到的,就是這麽回事兒。

……

我父親是84歲沒的,1989年5月份,當時我們不是住平房麽,那天等到下午他就有點拉稀,也沒有什麽別的症狀,晚上送到北醫三院去,11點回來,第二天早上就不行了。我父親去世以後,我媽也病了一場,她就不願意住平房了,就帶著孩子到樓上住去了。

我媽我爸都信佛,特別信那個。我媽是82歲沒的,我媽去世後我覺得好多事情挺對不起我媽的,我媽把一腔心血都撲到我身上了。人都說你挺孝順的了,可我要是特別特別積極地給我媽治病,我媽也許死不了。我現在為什麽信佛呢,就是對我媽的一種懺悔。

我媽挺不容易的。她跟您說過她出城的經歷吧,為什麽出來就是因為這片墳地。出城以後根本不會幹農活,這一塊兒就我們是村外邊的,村裏人就欺負我們。剛出來時候,我那會兒還沒上學呢,就分配了一塊自留地,這地得插白薯秧子,插白薯秧子得去買,完了去插,我媽也不懂,我爸也不懂,就得雇人插,人家插完了都不給封土,沒給封土這白薯就得死呀,白薯秧子曬了一天了,到晚上下了一場大雨,澆了水了,就把白薯秧子自動給封上了。我媽後來為什麽信佛呀,我媽說佛可以救咱們,老天爺可以救咱們。

定:我想問問你,你媽給我講的是一種非常貧困的生活,可是聽你剛才講好像不完全是這個樣子是吧?

恒:我媽年輕時候的事我知道得不是特別多。我媽給我講的也就是這些,什麽挑花啦,縫窮啦,梳兩把頭啦什麽的。我姥姥、我姥爺,也不是幾品,是傳聖旨的,說聖旨到,就幹這個。我媽就是姐弟倆,年輕時也沒享過什麽福,但是也沒受過太大的罪。我就覺得我媽出城以後受的罪特別大。

我小時候的印象是出城以後就挺受罪的了。我父親沒怎麽下過地,因為他不會幹活兒啊,都是我媽下地幹活兒,起早貪黑的,你想拔麥子、下涼水什麽的,在城裏雖說是縫窮吧,跟下地幹農活是不一樣的,鋤頭也不會拿,人家會用巧勁兒她也不會。手上起的大包,到死的時候手上都是大包。而且還受欺負,挺受擠對的。

我是1963年上小學的,1966年就開始“文化大革命”了,1967年就開始抄家,把我們家給砸得亂七八糟。砸完之後就拉那碑,得有20多個紅衛兵,拿那大粗繩子,喊著口號就給拉倒了,當時就“破四舊,立四新”。這是我親眼看見的,我們就住在碑的旁邊,離碑也就幾米遠。

“文化大革命”的時候好多孩子比我大的、比我小的,都追著罵我,都知道我們家是旗人,就說老子騎驢你騎人,人家騎馬你騎人,我都不知道人家幹嗎罵我這句話。我就跟我爸我媽說,我媽才跟我說,咱們過去是在旗的,是黃帶子,人家罵你,你也不要還言,趕緊走就完了。我到現在都不理解,我就沒系過黃帶子,別人幹嗎叫我黃帶子。反正我小時候挺受歧視的。

定:你對你這個民族的印象特深刻?

恒:特深刻。你想當時這個環境,這點兒都是農業社,一片地啊,我的周圍沒有滿族,就我們一家滿族,從小就聽我媽說咱們挺受氣的,挺擠對咱們的。又趕上“文化大革命”,人家都是貧下中農,我呢,第一成分不好,我父親的成分是城市小業主,第二是滿族,所以紅小兵不讓入,好多事情都不讓去,人家還追著罵我,旗人哪,什麽的。後來

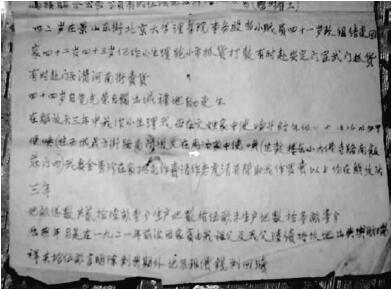

“檢查”原稿之一頁(金恒德提供,參見本篇附錄)

到入團的年齡,那會兒入團要政審,我各方面都很好,都非常優秀,也不行,最後有一年毛主席說不唯成分論了,我才入的團。小時候就感到特別壓抑,挺自卑的,羨慕別人的家庭,別人的孩子,那烙印真是不可磨滅了。所以我對這個民族真的不理解,沒有什麽好感,我想過去皇帝是不是特別欺負老百姓啊,當時就有這麽個概念,認為滿族是欺壓百姓的,因為我受氣啊。我就想為什麽是滿族呢,為什麽出身這麽一個家庭呀,能不能沒有滿族啊,人家入紅小兵我特別羨慕,孩子麽。我又沒有兄弟姐妹,沒有任何人可以說說心裏話。

到後來才有一個大的轉變,那就是上中學了,有一次有一個報紙,人家來請我父親投稿,後來有一年又有人開車來接我父親寫清史去。我父親就給我講我這個民族,現在我當然覺得是滿族挺自豪的。

我父親“四清”的時候給定的成分是小販。“文化大革命”批鬥我們,我父親就寫了個檢查之類的,自傳似的,從他怎麽出生到怎麽做小買賣,自己的出身,交給當地組織,我看過這個。