土地改革:抗日戰爭的經驗(第12/13頁)

來源:參見此處。

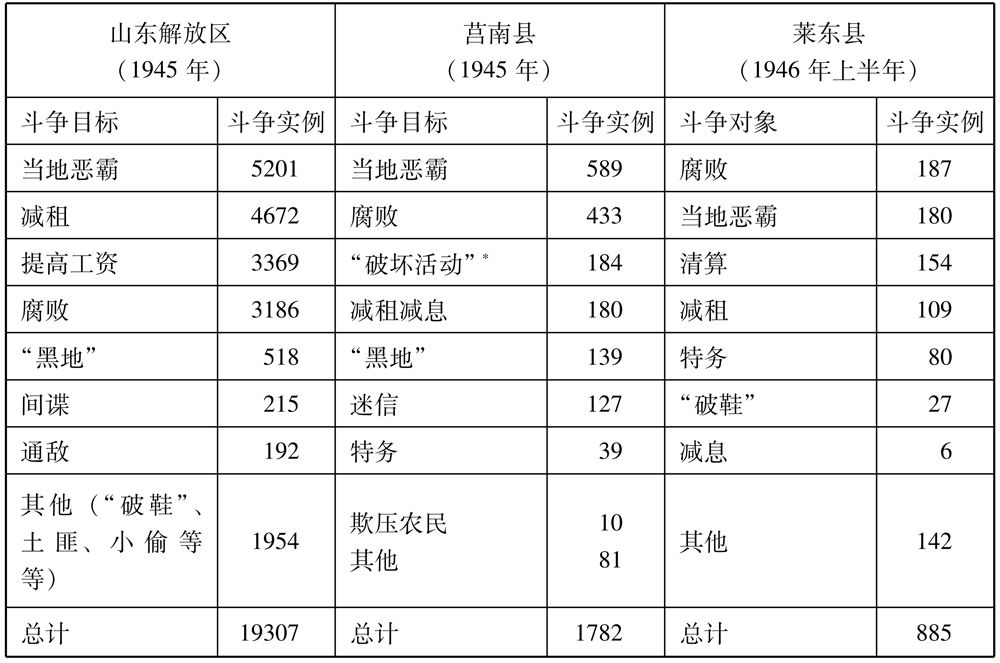

*此處的“破壞活動”泛指所有企圖破壞和抹黑共產黨控制的農村組織的行為。

在萊東縣,鬥爭的“成果”統計如下:2763986元現金(幣種不詳),209999斤糧食,10066畝土地,1667畝山地,306頭騾子,206頭豬以及包括附屬建築在內的1656間房屋。

不幸的是,有關這些財產如何再分配的資料很少。有批評認為,有些鬥爭開展得較為草率,而且受益者主要是軍屬家庭。後一點在黎玉的一次講話中得到了印證,他特別強調了1944年的鬥爭對1945年的征兵運動產生的直接影響。黎玉介紹了渤海地區廣饒縣的經驗來證明自己的觀點。[70]

黎玉指出,廣饒縣的北部地區曾經“非常落後”。1944年,當地政府和黨委加大了征兵的力度,但他們無法完成縣裏的配額。大部分參軍的人最後又回來了。在這一年年底,黨和當地政府發動群眾減租減息、反腐敗和打擊惡霸。在隨後的一次征兵活動中——盡管只在該縣的幾個地區進行——共有3145人主動參軍。正因為如此,黎玉才會得出結論:“只要群眾的生活狀況得到改善,他們願意積極參加革命活動。”1944年,山東全省只有1.1萬人參軍。但在1945年農歷新年的征兵活動中,據稱有4萬人主動參軍,民兵的規模超過了50萬人。

共產黨通過土地鬥爭運動發展出了規模龐大的各類黨組織。到1945年,已有大約400萬人加入了日益擴大的軍事和非軍事組織的系統中。參加各類組織的人數占到了山東老解放區總人口26%左右。

過激行為 和其他地區一樣,在山東,減租政策的徹底實行和濫用之間的界限十分模糊。黎玉的發言讓人感到,和他鼓勵的激進主義一樣,這種模糊是有意造成的。他曾表示,在開展鬥爭的特定階段,過激行為是必要的。

1944—1945年山東鬥爭運動主要涉及的人數約有1.3萬人。針對如此多問題的運動勢必要打破階級的界限。很多中農被劃入“鬥爭對象”。這些人的階級背景如下:[71]

黎試圖找出引起憂慮的原因,最後發現這在一定程度上要歸咎於該運動混亂的階級結構。他指出對富農和中農的打擊“在某些方面”是錯誤的,更不要說對貧農的打擊。當過土匪、流浪漢和地主的狗腿子的中農和貧農不只是被批評,而是被懲辦和罰款,這給他們和他們的家庭造成了經濟困難。中農和貧農都是基礎群眾中的一部分,所以應該以勸說的方式讓他們承認過錯,而不應該讓他們成為鬥爭對象,“除非群眾要求”——只有在這時,把他們作為鬥爭對象才“不完全是錯誤的”。[72]

同樣黎對在山東發生的很多過激事件態度搖擺。這樣的過激事件有很多,包括:不加區別的打擊和任意的懲罰;雇工工資提高得過多,從而嚴重削弱了雇人幹活的富農;有男性參軍的地主和富農家庭經常得不到應得的優惠待遇。在一些邊區和遊擊區,過激行為還造成了直接有害的後果:很多人被逼與日本人或其他反動勢力勾結。而這,還不是全部。

根據黎的說法,1944—1945年減租減息調查在“削弱封建主義”的口號下,迅速發展成為徹底消滅經濟剝削的一場運動。它在清算賬目的過程中發生,鬥爭果實被用來“根除貧窮”,或更準確地說,重新分配財富。到1945年,清算的功能已經很明顯。償款數和欠款數不一定有什麽關系。清算賬目與其說是發生在過去的剝削中的債務償還,不如說是直接沒收和重新分配財富的一種替代形式。

在膠東區有的地方,算盤直接遞給農民,他們可以按自己的意願清算賬目。在其他地方,曾經打過一記耳光的懲罰被定在100元。因為提升雇工工資是山東的一項重要改革,隨著調查運動加緊進行,清算過去的無償勞動成了相應的懲罰。“七年八翻”的辦法被很多村莊使用。照字面意思,這意味著一個農民能夠為過去7年之內未拿到或少拿的收入要求賠償;這個數字將再乘以8——“8”是日軍侵略的年數。等到這個數值再折算為通脹後的1945年的貨幣,數目就更大了。在魯南的蒼山縣,有人為少算的20元工錢要求8000元的賠償。在另一個事例中,本來4元的工資欠賬清算時成了1000元。雖然退租的主要目的是懲罰那些試圖逃避減租的地主,佃農還是被鼓勵用同樣的方式清算賬目。[73]

在各案例中,運動都太出格了。但是這成了“無法避免的現象”,因為廣大群眾已經被發動起來,鬥爭已經尖銳化了。黎在分析這個現象時區分了來自幹部的過激和來自群眾自己的過激。後者不僅僅是被容許的,而且是必要的,前者則是需要避免的。“假如這個舉動自覺自願地來自於大眾而不是來自少數人,”他寫道,“中央的命令是,‘這類的大眾左傾不但不是有害的,反而不失有益的一面,因為通過這種方式可以達到削弱封建勢力的目的。’”[74]在引用了毛澤東1927年《湖南農民運動考察報告》中關於過激的章節後,黎繼續他的言論,他的言論還是一樣地激進。[75]他公然反對任何擔心激憤的民情會危及法律和秩序的人: